中產階級在香港一直被視為各行各業以至消費市場的中流砥柱,他們擁有勝過絕大多數人的收入,過著令不少人羨慕的優渥生活。但在理財路上,中產階級亦面臨很多嚴峻挑戰。為甚麼有些中產明明有高薪厚職,但卻成為被經濟壓力迫得喘不過氣的「窮忙族」甚至成為所謂的「中慘階層」?本文探討香港中產的定義、理財挑戰,並分享實用的理財策略與建議。

香港中產定義:月入超過中位數仍未達門檻?

香港政府並沒有對中產階級作統一的官方定義,而世界上不同機構,常常以收入中位數的若干比例來界定何謂中產。以香港為例,2025年第一季本地家庭每月入息中位數為HK$30,000。

- 經濟合作與發展組織(OECD)的中產標準:家庭收入介乎全國收入中位數的75%至200%之間屬於中產。以此為標準,香港中產家庭每月收入水平為HK$22,500至HK$60,000。

- 國際貨幣基金組織(IMF):住戶收入介乎全國收入中位數的50%至150%即為中產,即香港中產每月入息水平介乎HK$15,000至HK$45,000。

不過,根據社會觀感與網民標準,「中產」的標準往往更高,在Threads或連登討論區(Lihkg)不時有網民就中產定義作出討論,當中不少人認為即使月入HK$10萬或以上,在香港生活仍然會感到艱苦和吃力,因此亦無法過體面的中產生活。甚至有人調侃,在網上論壇的「高標準」下,即使是醫生律師這類月入數萬的專業人士只不過是「偽中產」。由此可見,在不少人心目中,中產的門檻往往比統計數據所見的高得多。

而香港學者呂大樂則指出,要定義中產需考慮居所價值、消費模式,如是否居住在體面的屋苑、有否定期度假等,只靠收入並非充分依據。這與不少網民認為必須擁有私家車和自置物業、常常去旅行、懂得享受美食和生活才算中產的說法不謀而合。

整體而言,香港社會對中產定義分歧很大,有人認為月入三萬、無家庭負擔的年輕人就可過中產生活,但也有需要供樓、供車、供子女讀書的家庭感嘆日子拮据,連偶爾買杯幾十元的咖啡都要諗過度過。由此可見,中產階級的門檻在香港早已超出單純比較收入水平範疇,還會受到房屋、教育、消費模式等多重因素影響。

香港中產「窮忙族」面對的理財挑戰

為甚麼香港不少中產過著「窮忙族」般的生活?他們的收入遠超出可申請政府福利的門檻,卻又遠遠未富裕到可以高枕無憂。因此,表面上這些中產階層收入不俗,但卻因各種開支與負擔而感到經濟壓力沉重,每日忙於奔命地工作。以下是香港中產窮忙族所面臨的幾大理財挑戰:

子女教育成本高企

香港家長為培育子女不惜工本,香港家庭供養子女就讀私立幼稚園、直資小學和中學,以至到本地大學本科畢業,總支出估計達約HK$80萬或以上,如果安排子女到海外升學,開支估計要數以百萬港元。而且,許多中產父母為了讓孩子「不輸在起跑線」,額外投入在課外補習和興趣班上,支出更加沉重。

缺乏被動收入來源

香港中產不少過度依賴工資收入,租金、股息、利息等被動收入來源相對不足。滙豐銀行調查指出,75%的本地父母是靠日常薪金來支付子女教育費,反映不少家庭並未提前為大型開支做足資產規劃。一旦遇上失業、凍薪,或有突發大額開支,家庭財政便容易失衡。

資產過於集中

香港中產的資產往往高度集中於房地產,投資組合單一而缺乏多元化。一方面,置業被視為中產的重要財務里程碑,許多家庭把大部分積蓄投入物業首期及供樓,導致資產高度鎖定在房地產;另一方面,不少人因缺乏投資知識或時間,而將閒置資金停留在銀行存款,沒有積極配置到股票、債券等其他資產。這種過度集中的資產配置埋下風險,萬一樓市或單一市場下行時,家庭財富便首當其衝。對中產而言,如何跳出傳統「買樓保值」的思維,建立更均衡的資產組合,亦是財務挑戰。

退休儲備不足與長壽風險

香港人均壽命位居世界前列,2023年男性的出生時平均預期壽命是83歲,女性則是88歲。然而,不少中產的退休準備卻遠未達標。滙豐銀行於2024年的報告顯示,香港中產家庭認為實現理想退休生活平均需要約2,000萬港元的資產組合,當中要包括了一間已供滿的住宅物業、一筆應付醫療的額外儲備,以及足以產生每月約HK$27,000被動收入的投資組合。然而在現實中,只有約38%的未退休中產受訪者有信心能在理想退休年齡累積到所需資產。

消費與社會壓力

在香港這種物質主義盛行的社會,中產階級往往渴望維持體面生活。中產人士一方面為維持生活品質,不但需要支付高昂的房屋、教育等必要開支,還要面對各種社交與消費上的壓力,從穿著打扮、電子產品、子女興趣培養,以至休閒娛樂,樣樣不能太遜色,社交媒體興起更加劇攀比心態,久而久之形成沈重的經濟負擔。

中產穩健理財6式

面對上述挑戰,香港中產階級需要調整理財策略,以建立更穩固的財務基礎和抗壓能力。以下是幾項實用建議:

設定清晰的短、中、長期財務目標

明確的人生階段目標有助於制定理財計劃。例如短期目標可以是償還信用卡債務、儲備緊急現金;中期目標包括孩子教育基金、置業首期、創業基金等;長期目標則包括退休儲蓄、清還按揭貸款等。將目標量化並設定時間表,計算每月所需儲蓄和投資金額。透過這種目標導向的理財方式,有助中產家庭更有計劃地累積資產。

資產配置多元化,降低投資風險

中產家庭應避免將資產過度集中在物業或單一市場,應積極建立分散投資組合。除了房地產外,你可考慮配置股票、債券、指數基金、儲蓄保險、甚至海外資產等,以對抗不同市場風險。

善用智能理財工具

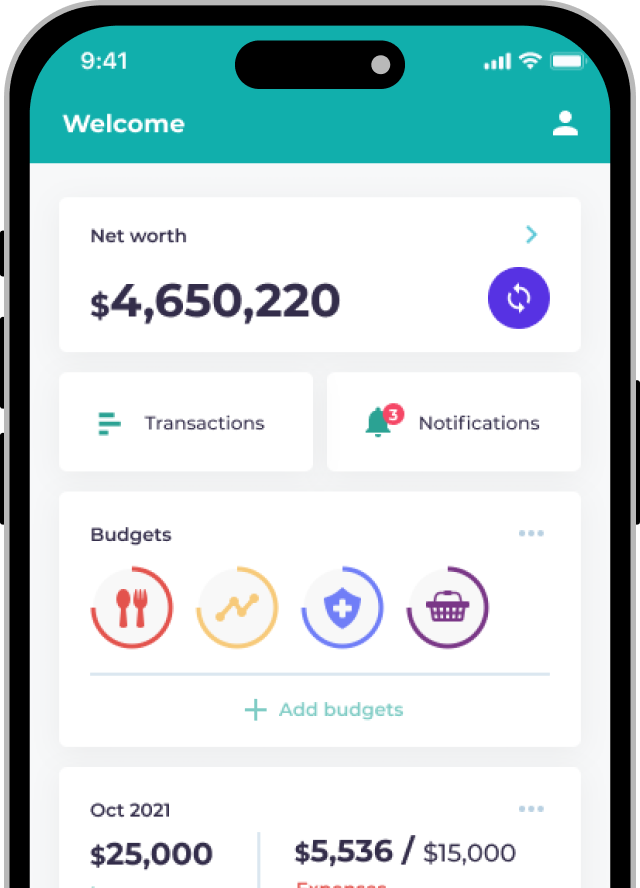

隨著金融科技的發展,中產家庭可以借助數位工具更有效地管理財務。香港的理財應用程式Planto等就提供智能理財工具,用戶可以連結多間銀行的賬戶、信用卡、強積金、投資、貸款和按揭等戶口,Planto會自動整合所有資產負債數據,使用戶清楚掌握個人財富狀況。此外,Planto亦有自動記賬與消費分類功能,能根據用戶的開支紀錄提供度身訂做的財務分析報告,幫助用戶了解自己的消費習慣,逐步提升財務健康。

定期審視保險

中產階級往往需要同時照顧年幼子女與年邁父母,家庭責任重大,因此充足的保險和退休儲備尤為重要。建議中產人士要每年檢視現有保險計劃,例如在迎來新生嬰兒,或父母年老需要照顧時,應考慮提高人壽保險保額以備不時之需;醫療方面,不少中產對公營醫療信心有限,很多人會購買自願醫保計劃或額外醫療險,這筆費用也應納入長遠預算。

及早計劃退休

強積金雖有專業基金經理管理,但投資組合的風險程度須與個人年齡及退休時間相符。隨著年齡增長,中產人士可考慮逐步降低強積金投資組合的風險。另外,單靠強積金或難以應付龐大支出,要趁早建立長線的投資及儲蓄計劃。

盡早為子女教育與長者醫療作準備

中產家庭可考慮開立子女教育儲蓄戶口,在孩子年幼時開始定期投入,利用時間複利累積教育基金,減輕將來的大額支出壓力。同樣地,在照顧父母長輩方面,中產子女也應預先為父母的醫療及護理費用做打算,可透過替父母購買醫療保險等方式轉移風險,或專門預留一筆資金應對長者可能的醫療開支。

理財沒有必勝方程式,但及早規劃、控制風險與開源節流是不變的原則。只要有計劃地行動,中產階級也能安穩地逐步累積財富,並為未來的財務風險未雨綢謬。

此外,在重視財富增值的同時,香港中產也應記得適時停下腳步、關注身心健康,畢竟財富與地位並非衡量人生價值的唯一指標;學會在繁忙中尋找平衡,才能在充滿挑戰的環境下活出有質素又安心的生活。